セカンドライン治療以降の血管新生阻害薬の併用療法に良好な 結果

VARGADO試験:免疫療法実施後のニンテダニブ投与

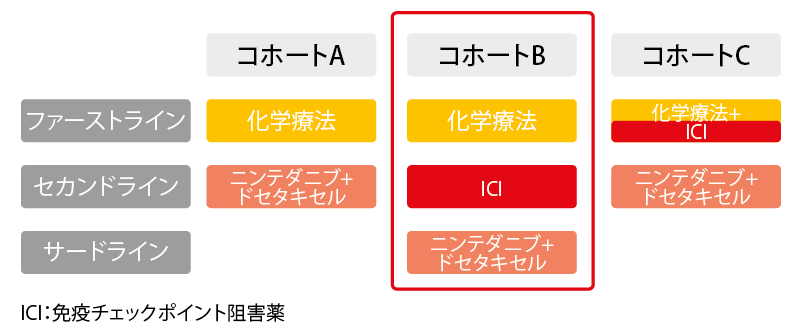

実施中の非介入前向き研究であるVARGADO試験では、実臨床で進行肺がんにファーストライン治療の化学療法を受けた患者を対象に、血管新生阻害薬のニンテダニブとドセタキセルの併用療法を評価している。同試験はドイツ国内の約100施設で、3つの患者コホートを対象に行われている。コホートAにはファーストライン治療に化学療法を、セカンドライン治療にはニンテダニブ+ドセタキセルの併用療法を行った。コホートBにはファーストライン治療に化学療法を、セカンドライン治療に免疫チェックポイント阻害薬(ICI)投与を、サードライン治療にはニンテダニブ+ドセタキセルの併用療法を実施。コホートCにはファーストライン治療に化学療法とICI投与を、セカンドライン治療にニンテダニブ+ドセタキセルの併用療法をしている(図1)。 本会議ではGrohéらが、コホートBの患者22人の初期解析結果を発表した[1]。ICI投与後に進行肺がんが進行した患者にニンテダニブ+ドセタキセルの併用療法の臨床的有用性があること、そして安全性プロファイルがコントロール可能であったことを、解析結果が示した。患者12人のうち病勢コントロール率が良好だった10人(83%)については、7人(58%)がPR、3人(25%)がSDの判定を受けた。同併用療法に見られた臨床的有用性はいずれの治療効果判定でも共通しており、PFSの中央値は5.5か月だった。安全性プロファイルも既知のものと同様な内容だった。治療関連AEは口内炎、白血球減少症、悪心がほとんどだった。

図1:非介入前向き研究のVARGADO試験のデザイン

がん微小環境への効果

血管新生スイッチが、根底にある治療の作用機序を表しているという仮説があるが、それが同試験で見られた。免疫チェックポイント阻害薬への耐性と密接につながっている、がん微小環境での免疫抑制機構と、VEGFが誘導する血管新生との関連性が示されている[2]。そのため、異常に発生した血管がICIへの耐性の一因になっていることも考えられる。この状態では血管新生阻害薬が血管を正常化させ、腫瘍への免疫細胞のアクセスを改善させられるので、がん微小環境での免疫抑制の方にバランスが傾く[3]。このようにしてがん微小環境をターゲットにすれば、ICIの作用が復活するどころか作用が向上する可能性すらある。 初期解析で得たデータが、今のところ臨床的エビデンスがわずかしかない進行肺がん患者に関する重要な知見になったと、著者らが述べている。同試験は継続中で、参加者数も増加している。

ベバシズマブ+EGFR TKIの併用療法

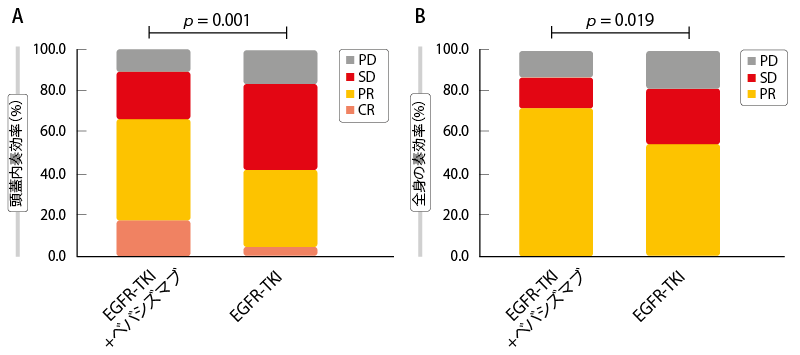

VEGF阻害薬であるモノクローナル抗体のベバシズマブと第一世代のEGFR TKIのエルロチニブの併用療法を、ファーストライン治療として用いた第Ⅱ相JO25567試験[4]そして第III相NEJ026試験[5]で、期待できる効果が認められた。しかし、EGFR遺伝子変異陽性NSCLC患者で脳転移巣のある患者への同併用療法の効果は、まだ判明していない。そこで、Jiangらは多施設共同後ろ向き研究を行い、複数の脳転移巣(4個以上)を認める患者を対象に、第一世代のEGFR TKIのエルロチニブ、ゲフィチニブ、イコチニブとベバシズマブの併用投与が、EGFR TKIの単独投与よりも生存率を改善させるのか調べた[6]。脳転移巣のあるEGFR遺伝子変異陽性NSCLC患者の合計208人が、解析対象になった。そのうち59人にEGFR TKI1種類とベバシズマブを併用投与し、149人にEGFR TKIを単独投与した。最も多く使用したEGFR TKIはエルロチニブである。 頭蓋内病変のPFS、全身性病変のPFS、OSを主要評価項目とした。すべての評価項目で、単独群よりも併用群に統計学的有意性のある改善が認められた。併用群の頭蓋内病変のPFSの中央値は14.0か月だったのに対して単独群では8.2か月(HR:0.56、p<0.001)、全身性病変のPFSについては前者が14.4か月、後者が9.0か月だった(HR:0.55、 p<0.001)。それ以上に重要なのは、ベバシズマブを併用したことでOSの中央値が前者で29.6か月になったのに対して後者は21.7か月(HR:0.51、p<0.001) と、死亡率をおよそ50%低下させたことである。また、頭蓋内病変と全身性病変の奏効率とも併用群により良好な結果が見られた(n=0.019、図2)。 脳転移巣が複数あるEGFR遺伝子変異陽性NSCLC患者には、EGFR TKIにベバシズマブを加えた併用療法が治療の選択肢になりうることを、以上の知見が示唆している。前向き研究のデータが必要になるが、ファーストライン治療にも同じことが当てはまるかもしれない。

図2: 頭蓋内病変の奏効率(左)と全身性病変の奏効率(右)をEGFR TKI+ベバシズマブの併用群とEGFR TKI単独群とで比較

参考文献:

- Grohé C et al., Efficacy and safety of nintedanib plus docetaxel in lung adenocarcinoma patients following treatment with immune checkpoint inhibitors: first results of the ongoing non-interventional study VARGADO (NCT02392455). ELCC 2019, abstract 1190

- Fukumura D et al., Enhancing cancer immunotherapy using antiangiogenics: opportunities and challenges. Nat Rev Clin Oncol 2018; 15(5): 325-340

- van der Woude LL et al., Migrating into the tumor: a roadmap for T cells. Trends Cancer 2017; 3(11): 797-808

- Seto T et al., Erlotinib alone or with bevacizumab as first-line therapy in patients with advanced non-squamous non-small-cell lung cancer harbouring EGFR mutations (JO25567): an open-label, randomised, multicentre, phase 2 study. Lancet Oncol 2014; 15(11): 1236-1244

- Naoki F et al., Phase III study comparing bevacizumab plus erlotinib to erlotinib in patients with untreated NSCLC harboring activating EGFR mutations: NEJ026. J Clin Oncol 36, 2018 (suppl; abstr 9006)

- Jiang T et al., EGFR TKIs plus bevacizumab demonstrated survival benefit than EGFR TKIs alone in EGFR-mutant NSCLC patients with multiple brain metastases. ELCC 2019, abstract 1890

More posts

「迅速な効果を求める場合には化学療法が必要」

肺がん患者さんへの治療法は分子標的治療薬や免疫療法といった新薬の登場で、ここ数年の間に大きく改善しています。しかし、いずれのデータを見てもすべての患者さんに効果を現しているわけではないので、化学療法がまだ必要になるのです。

進展型小細胞肺がん:免疫療法の効果のシグナル

小細胞肺がん(SCLC)患者の大部分は進展型の段階で(ED-SCLC)診断を受けている。通常はファーストライン治療のプラチナ製剤ベースの化学療法に良く反応するが、その効果はしっかりとしておらず、予後も良好とはいえない。NCCNガイドラインはセカンドライン以降の治療に、治験への参加、パフォーマンスステータスと無再発生存期間にもよるが全身療法、緩和療法を推奨している。

肺がん検診の精度を高める

一次予防ということではまず禁煙が目標ですが、患者さんが喫煙者や元喫煙者ということであれば、できる限り早期発見に努める必要があります。肺がんの早期発見に役立つということが現在分かっているのは低線量CTですが、この検査の特異度はもとより感度も改善させるために、分子バイオマーカーを加えることを目標にしています。

NTRK、ROS1、ALKの融合遺伝子陽性肺がんへの良好な成績が 判明

神経栄養因子チロシンキナーゼ受容体(NTRK)融合遺伝子は、乳児型線維肉腫のようなまれながんだけではなく、悪性黒色腫や大腸がん、肺がんといった一般的ながんも含め、多種多様ながんに発現している。肺がんでの発現率は0.2~3.3%と推測されている。

免疫療法:デュルバルマブおよびペムブロリズマブの作用が分析により明らかに

切除不能なⅢ期のNSCLC患者で、プラチナ製剤ベースの根治的放射線化学療法を受けた後に無増悪の状態が持続している患者にはデュルバルマブ療法を行うことが、国際共同第Ⅲ相ランダム化二重盲検プラセボ対照試験であるPACIFIC試験で確立した。放射線化学療法の実施から6週間以内に、患者をデュルバルマブ10 mg/kgを隔週(Q2W)で最長12か月間投与する群(n=476)もしくは、プラセボを投与する群(n=237)にランダムに割り付けた。

EGFR阻害薬への現在の評価

第二世代の不可逆的ErbBファミリー阻害薬であるアファチニブが、EGFR遺伝子変異陽性NSCLC患者へのファーストライン治療の標準薬になりうることが証明された。その根拠となったのは、LUX-Lung3および6の第Ⅲ相試験で見られた、プラチナダブレット療法に対する無増悪生存期間(PFS)と無増悪生存率(ORR)の顕著な改善である。